L’absinthe est une plante fascinante connue depuis l’Antiquité pour ses usages médicinaux, symboliques et culturels. Issue de la famille des Astéracées, elle pousse naturellement dans les régions tempérées d’Europe et d’Asie, où elle occupe un rôle important dans les traditions populaires. Son parfum amer et ses principes actifs lui confèrent des propriétés recherchées, aussi bien en médecine traditionnelle qu’en herboristerie moderne. Au-delà de son aspect botanique, l’absinthe a marqué l’histoire par son influence dans l’art, la littérature et la société. Cet article propose une exploration complète de cette plante singulière et polyvalente.

Table des matières

Classification et espèces d’absinthe

Taxonomie de l’absinthe

L’absinthe, connue scientifiquement sous le nom d’Artemisia absinthium, appartient à la famille des Astéracées, l’une des plus vastes familles botaniques regroupant plus de 23 000 espèces. Elle fait partie du genre Artemisia, qui rassemble de nombreuses plantes aux propriétés aromatiques et médicinales. Son nom dérive du grec ancien « apsinthion », qui évoque son goût extrêmement amer.

Famille et genre

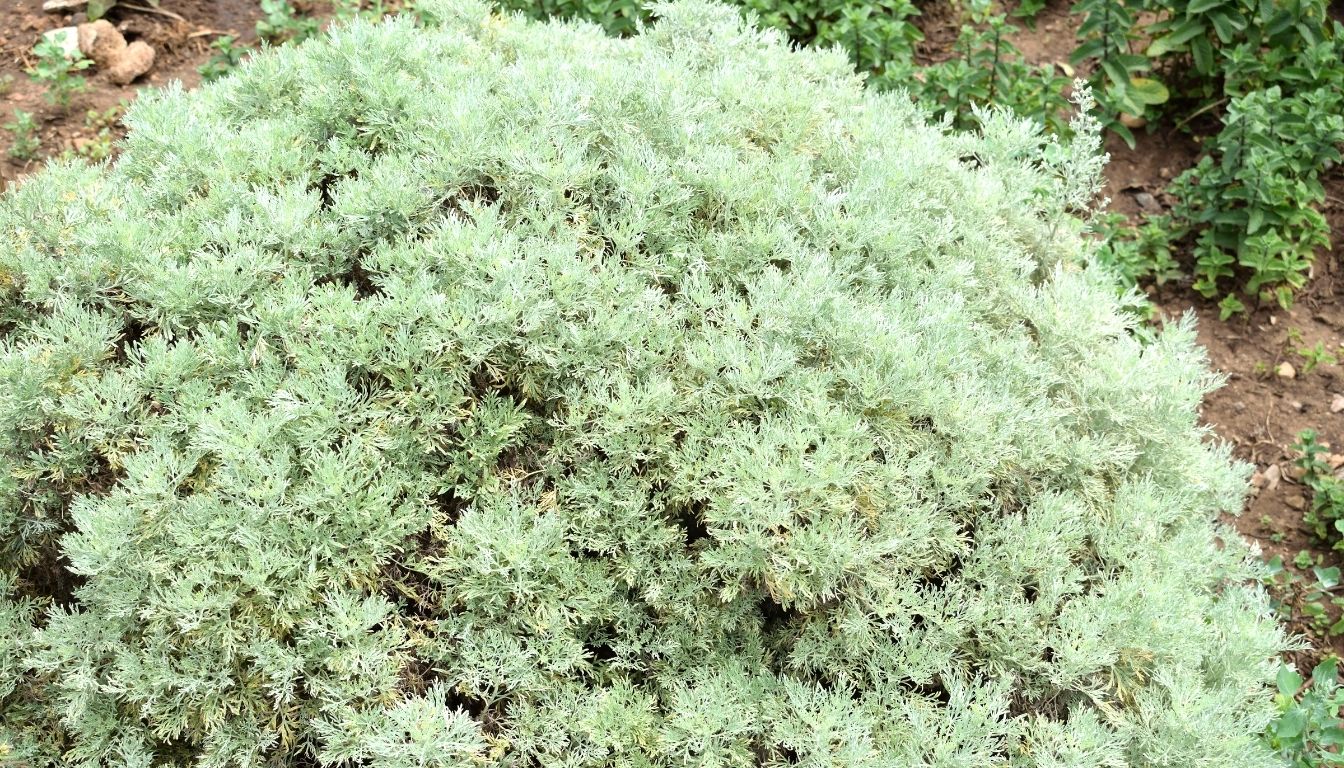

Au sein de la famille des Astéracées, le genre Artemisia comprend environ 500 espèces réparties à travers le monde, particulièrement dans les régions tempérées de l’hémisphère Nord. L’absinthe se distingue par ses feuilles argentées et son arôme intense, qui la rendent aisément reconnaissable parmi les autres armoises.

Espèces apparentées

Parmi les espèces proches de l’absinthe, Artemisia absinthium, on trouve l’Artemisia pontica, parfois appelée petite absinthe, utilisée notamment dans la préparation de liqueurs, ainsi que l’Artemisia vulgaris, connue sous le nom d’armoise commune. Ces plantes partagent certaines caractéristiques botaniques mais présentent des différences notables en termes d’arôme, de composition chimique et d’usages traditionnels.

Caractéristiques distinctives

L’absinthe se distingue des autres espèces du genre par la forte concentration de principes amers tels que l’absinthine et la thuyone. Ses feuilles profondément découpées, couvertes de poils soyeux argentés, ainsi que ses fleurs jaunes regroupées en petits capitules, constituent des traits distinctifs qui facilitent son identification botanique.

Origine et répartition géographique

Origine historique

L’absinthe est originaire des zones tempérées de l’Eurasie, où elle est présente depuis l’Antiquité. Les Égyptiens l’utilisaient déjà pour ses vertus médicinales et symboliques, tandis que les Grecs et les Romains l’employaient comme tonique amer et vermifuge. Sa réputation de plante médicinale et rituelle s’est transmise au fil des siècles à travers différentes civilisations.

Répartition naturelle

L’absinthe se développe naturellement dans les régions tempérées d’Europe centrale et orientale, ainsi qu’en Asie occidentale. Elle pousse fréquemment dans les prairies sèches, les terrains pierreux, les bords de routes et les sols pauvres en nutriments. Sa capacité d’adaptation lui permet de coloniser des zones difficiles, où peu de plantes survivent.

Extension géographique

Avec le temps, l’absinthe a été introduite dans plusieurs régions hors de son aire d’origine, notamment en Amérique du Nord et en Afrique du Nord. Dans ces territoires, elle s’est naturalisée et s’intègre désormais aux écosystèmes locaux, souvent dans des zones sèches et ensoleillées. Son expansion est liée autant à son intérêt médicinal qu’à ses qualités ornementales.

Statut écologique et conservation

Bien que largement répandue, l’absinthe reste vulnérable dans certaines zones en raison de l’urbanisation et des changements agricoles. Cependant, sa grande résilience et sa capacité à se propager spontanément assurent sa survie dans de nombreux environnements. Elle n’est généralement pas considérée comme menacée, mais certaines variétés locales font l’objet d’un suivi afin de préserver la diversité génétique de l’espèce.

Description botanique de l’absinthe

Morphologie générale

L’absinthe est une plante vivace herbacée pouvant atteindre entre 40 et 120 centimètres de hauteur. Elle présente une tige dressée, rigide et ramifiée, qui porte un feuillage argenté caractéristique. L’ensemble de la plante dégage une odeur pénétrante et amère due à ses huiles essentielles.

Feuilles et tiges

Les feuilles sont profondément découpées en segments étroits et sont couvertes de fins poils soyeux qui leur donnent une teinte argentée. Elles mesurent entre 5 et 10 centimètres et dégagent une forte amertume au froissement. La tige, robuste et cannelée, est légèrement velue à la base et devient plus lisse vers l’extrémité.

Fleurs et inflorescences

L’absinthe produit en été de petites fleurs tubulaires jaune pâle, regroupées en capitules sphériques. Ces capitules sont organisés en panicules lâches, formant une inflorescence qui attire une variété d’insectes pollinisateurs. Les fleurs hermaphrodites permettent une fécondation croisée mais aussi une reproduction autogame (autofécondation) dans certaines conditions.

Fruits et graines

Après la floraison, l’absinthe donne naissance à de petits akènes brunâtres dépourvus d’aigrette, ce qui limite leur dispersion par le vent. La reproduction repose principalement sur la production abondante de graines et, dans certains cas, sur la régénération par les racines. Cette stratégie lui permet de coloniser rapidement de nouveaux espaces.

Caractéristiques distinctives

La combinaison de son port dressé, de son feuillage argenté et de son parfum amer rend l’absinthe facile à identifier parmi les autres armoises. Son apparence élégante et ses inflorescences discrètes contribuent à son attrait à la fois botanique et symbolique.

Milieu naturel et écologie de l’absinthe

Habitat privilégié

L’absinthe prospère dans les zones ensoleillées et sèches, souvent sur des sols pauvres, caillouteux ou sablonneux. Elle est particulièrement fréquente dans les friches, les talus, les bords de routes et les terrains vagues. Sa tolérance à la sécheresse et aux sols peu fertiles lui confère un avantage compétitif face à d’autres plantes.

Conditions climatiques

Cette plante est adaptée aux climats tempérés et continentaux, où elle supporte aussi bien des étés chauds que des hivers rigoureux. Sa résistance au froid lui permet de survivre à des températures négatives, tandis que son système racinaire profond lui assure une bonne tolérance à la sécheresse estivale.

Rôle écologique

L’absinthe joue un rôle important dans certains écosystèmes en stabilisant les sols secs et en offrant un abri à de petits insectes. Ses fleurs, riches en pollen, attirent divers pollinisateurs, bien que leur odeur amère puisse dissuader certains herbivores. Elle contribue également à la biodiversité des milieux ouverts où elle s’implante.

Interactions avec d’autres plantes

L’absinthe produit des substances allélopathiques, notamment par ses racines et ses feuilles, qui peuvent inhiber la croissance d’espèces voisines. Cette capacité limite la compétition et favorise son développement dans des zones dégradées. Ces interactions chimiques expliquent sa réputation de plante envahissante dans certaines régions où elle a été introduite.

Histoire et symbolisme de l’absinthe

Premières traces dans l’Antiquité

L’absinthe est mentionnée dès l’Égypte ancienne, où elle figurait dans des textes médicaux comme le papyrus d’Ebers. Les Grecs et les Romains l’utilisaient comme tonique amer, vermifuge et plante rituelle. Hippocrate la prescrivait pour stimuler l’appétit et soulager certaines affections digestives, tandis que Pline l’Ancien évoquait ses usages variés dans la pharmacopée romaine.

Usage médicinal traditionnel

Au Moyen Âge, l’absinthe était largement employée dans les monastères et les campagnes européennes. Elle entrait dans la composition de tisanes amères destinées à traiter les troubles intestinaux, les fièvres et les parasites. Les herboristes la considéraient comme une plante protectrice, capable d’éloigner les miasmes et de purifier le corps.

Rôle culturel en Europe

Au XIXe siècle, l’absinthe a acquis une renommée particulière grâce à la boisson qui porte son nom. Appréciée dans les cafés et les cercles artistiques, elle est associée à de grandes figures comme Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Van Gogh ou Toulouse-Lautrec. Symbole de créativité mais aussi de décadence, elle fut entourée d’une aura de mystère et de controverse.

Interdiction et réhabilitation

La consommation excessive d’absinthe, accusée de provoquer des troubles nerveux liés à la thuyone, entraîna son interdiction au début du XXe siècle dans de nombreux pays européens. Toutefois, les recherches modernes ont permis de réévaluer sa toxicité réelle et de réglementer sa production. Aujourd’hui, elle est de nouveau autorisée, mais encadrée par des normes précises concernant sa composition.

Symbole et héritage

L’absinthe incarne à la fois la médecine traditionnelle, l’imaginaire artistique et la controverse sociale. Plante de mystère et de dualité, elle symbolise autant la guérison que l’excès. Son histoire illustre parfaitement la manière dont une plante peut influencer la culture, la littérature et même les législations.

Usages traditionnels et modernes de l’absinthe

Usage médicinal ancien

Depuis l’Antiquité, l’absinthe a été utilisée comme plante médicinale. Elle servait principalement de vermifuge, de tonique amer et de remède contre les troubles digestifs. Les herboristes l’employaient également pour stimuler l’appétit et soulager les douleurs gastriques.

Usages rituels et symboliques

Dans certaines cultures, elle occupait une place spirituelle. Elle était brûlée comme encens pour éloigner les mauvais esprits et intégrée dans des rituels de purification. Cette dimension symbolique renforçait son rôle protecteur, associé à la santé et à la guérison.

Utilisations industrielles

L’absinthe a trouvé des applications dans plusieurs industries. Elle est utilisée comme ingrédient dans la fabrication de parfums et d’huiles aromatiques, grâce à son odeur persistante et amère. Son pouvoir répulsif contre les insectes en fait également un composant naturel dans certains produits insectifuges.

Utilisages alimentaires

L’absinthe est employée avec parcimonie dans certaines préparations. Ses feuilles amères servent parfois à aromatiser des infusions ou des plats traditionnels, tandis que son rôle le plus connu reste la fabrication de boissons alcoolisées comme la célèbre absinthe et d’autres liqueurs herbacées. En raison de la présence de thuyone, son usage alimentaire doit rester limité afin d’éviter tout risque de toxicité.

Usages thérapeutiques modernes

Aujourd’hui, l’absinthe est utilisée dans les compléments alimentaires et les extraits naturels. On la retrouve notamment sous forme de capsules, poudres, huiles essentielles ou teintures-mères, principalement pour ses propriétés digestives, stimulantes et vermifuges. Son usage reste toutefois encadré, car la thuyone qu’elle contient peut être toxique en excès.

Composition chimique de l’absinthe

Principaux composés actifs

L’absinthe contient plusieurs composés bioactifs responsables de ses propriétés amères et médicinales. Les principaux sont la thuyone, l’absinthine, les flavonoïdes et les lactones sesquiterpéniques. Ces substances jouent un rôle dans les effets digestifs, vermifuges et stimulants de la plante.

Huiles essentielles et principes amers

Les feuilles et les fleurs renferment des huiles essentielles riches en thuyone, pinène, camphre et autres terpènes. L’absinthine est un composé amer naturel qui lui donne son goût intense et caractéristique. Elle contribue à ses vertus médicinales, notamment en favorisant la digestion par la stimulation des sucs gastriques et biliaires.

Variations entre espèces

Les espèces apparentées, comme Artemisia pontica ou Artemisia vulgaris, présentent des profils chimiques différents. Par exemple, La première a une teneur en thuyone plus faible et un goût moins amer, ce qui explique son utilisation privilégiée dans certaines liqueurs. Ces différences chimiques déterminent l’usage spécifique de chaque espèce dans la médecine traditionnelle et les préparations industrielles.

Facteurs influençant la composition

La composition chimique de l’absinthe est sensible à l’environnement : type de sol, exposition au soleil, altitude et climat jouent un rôle déterminant. La période de récolte influence également la concentration des huiles essentielles et des composés amers. Ces variations expliquent pourquoi les extraits peuvent différer en goût et en intensité thérapeutique.

Bienfaits et effets de l’absinthe sur la santé

Propriétés digestives

L’absinthe est réputée pour stimuler l’appétit et favoriser la digestion. Ses composés amers, comme l’absinthine, activent la sécrétion des sucs gastriques et facilitent le transit intestinal. Elle est traditionnellement utilisée pour soulager les ballonnements et les inconforts digestifs.

Effets vermifuges et antiparasitaires

Depuis l’Antiquité, l’absinthe est employée comme vermifuge naturel. Les principes actifs présents dans la plante, notamment la thuyone et les lactones sesquiterpéniques, contribuent à éliminer certains parasites intestinaux. Elle reste un remède populaire dans certaines médecines traditionnelles pour lutter contre les infestations légères.

Propriétés antimicrobiennes et antifongiques

Des études modernes ont montré que l’absinthe possède des effets antimicrobiens et antifongiques. Les huiles essentielles et composés amers inhibent la croissance de certaines bactéries et champignons, ce qui explique son usage dans les préparations médicinales et les extraits naturels.

Effets antioxydants et anti-inflammatoires

L’absinthe contient des flavonoïdes et d’autres molécules aux propriétés antioxydantes. Ces composés peuvent contribuer à réduire le stress oxydatif et à modérer les réactions inflammatoires. Bien que prometteurs, ces effets nécessitent des études supplémentaires pour confirmer leur efficacité clinique.

Précautions et risques

La consommation excessive d’absinthe, surtout à cause de la thuyone, peut provoquer des troubles nerveux et digestifs. Il est recommandé de respecter les doses indiquées dans les préparations traditionnelles ou industrielles. Les femmes enceintes, les enfants et les personnes sensibles doivent l’éviter sous forme d’huile essentielle, de teinture, d’extrait hydroalcoolique ou de compléments fortement dosés.

Conclusion

L’absinthe est bien plus qu’une simple plante amère. Elle allie histoire, culture et usages médicinaux, de l’Antiquité à nos jours. Ses propriétés digestives, vermifuges et antimicrobiennes expliquent son rôle dans la médecine traditionnelle, tandis que son parfum et son amertume en font un ingrédient prisé en parfumerie et dans certaines préparations. Symbole de créativité, d’excès et de mystère, elle a marqué l’art, la littérature et la société européenne. Sa capacité à s’adapter à divers milieux et son influence culturelle témoignent de sa valeur écologique, économique et symbolique durable. Pour la cultiver chez vous, suivez notre guide.

FAQ

Quelles sont les propriétés de l’absinthe pour la santé ?

Elle possède des propriétés digestives et vermifuges reconnues depuis l’Antiquité. Elle stimule l’appétit et facilite la digestion grâce à ses composés amers. Elle peut également avoir des effets antimicrobiens et anti-inflammatoires lorsqu’elle est utilisée avec précaution.

Où pousse naturellement l’absinthe ?

La plante se développe principalement dans les zones tempérées d’Europe et d’Asie. Elle préfère les sols secs, caillouteux ou sablonneux et résiste bien à la sécheresse. Elle peut également s’adapter à d’autres régions, où elle se naturalise facilement.

Quelles sont les principales espèces d’absinthe ?

La principale espèce est Artemisia absinthium, connue pour son goût amer et ses usages médicinaux. Parmi les espèces apparentées, on trouve Artemisia pontica et Artemisia vulgaris, qui diffèrent par leur composition chimique et leur arôme. Ces variations déterminent leurs usages spécifiques dans les boissons et la médecine traditionnelle.

Comment l’absinthe a-t-elle influencé l’art et la culture ?

Au XIXe siècle, elle est devenue populaire parmi les artistes et écrivains européens. Elle est associée à la créativité et à la controverse, inspirant des œuvres littéraires et picturales célèbres. Son rôle symbolique reflète à la fois son attrait esthétique et son histoire culturelle riche.

Quels sont les risques liés à la consommation d’absinthe ?

Sa consommation excessive peut provoquer des troubles nerveux et digestifs, surtout en raison de la thuyone. Il est important de respecter les doses recommandées dans les préparations traditionnelles ou industrielles. Les femmes enceintes, les enfants et les personnes sensibles doivent éviter les extraits concentrés.